LA BALANCE: Symbolisme

Du 23 Septembre au 23 Octobre

Septième signe du Zodiaque: 180 à 210 degrés - Élément: Air - Signe: Cardinal - Maître: Vénus - Saison: Automne. Correspond à la période de la juste répartition de la récolte. Correspondances Anatomiques: Les Reins, La Vessie.

Symbolique: Symbolise dans la nature l'équilibre des jours et des nuits, marqué par la remontée du monde diurne qui est celui de la lumière et de la chaleur (chute du Soleil). Les derniers fruits mûrs se détachent des arbres; c'est la préfiguration d'une ère de repos, de détente, de paix, où les formes extérieures s'effacent progressivement devant la vie intérieure.

Ce crépuscule automnale de la nature est en dialectique avec une aurore de l'âme symbolisée par l'exaltation de Saturne, valorisant les tendances au détachement, au dépouillement, au renoncement, victoire du spirituel sur le matériel.

Le Lion récolte. La Vierge évalue et conserve la récolte en séparant le bon grain de l'ivraie. C'est à la Balance que revient la tâche de la répartir équitablement, en sachant toutefois préserver les semences qui seront nécessaires au cycle suivant, celui du signe du Scorpion. La vierge sélectionne techniquement et intellectuellement. Son univers est celui de l'analyse. La Balance, quant à elle, sélectionne et tranche instinctivement. Son royaume est celui de la justice. C'est ainsi qu'il ne faut jamais sous-estimer la rigueur implacable, l'impartialité ni le sentiment profond qu'éprouve toujours un natif de la Balance d'être juge et justiciable. La quête de l'harmonie, de l'équilibre, du raffinement, de l'union, et les arrangements ou les compromis qui les accompagnent, n'excluent pas une volonté à la fois subtile et stricte d'exercer un pouvoir, de telle sorte que règnent la loi et l'ordre.

Le natif du signe de la Balance aime charmer, de ce fait il a une vie sociale très active. Il apprécie l'harmonie des choses et évite les conflits qui peuvent dégénérer. Le natif de ce signe est de naturel pacifiste et met en avant son enthousiasme et sa joie de vivre. Son souhait le plus cher est de ne jamais être seul.

L'attachement aux principes, aux formes, aux normes peut être poussé à l'extrême, ainsi qu'un caractère influençable, l'indécision, le refus de prendre parti ou de s'engager.

Le symbole des deux plateaux de la Balance, signifie aussi bien un rapport d'équilibre entre deux alternants, une opposition des contraires qu'une association des complémentaires. A l'opposé du Bélier, brutal, aigu, carré, il est le signe de la moyenne, de la mesure, des demi-tons, des nuances; il est un signe d'air à la nature subtile et éthérée, sous la tutelle de Vénus l'apaisante, la Vénus-Aphrodite des roses de l'automne, ordonnatrice de l'amour, du beau, du juste, inspiratrice des arts.

psychologie:La nature de ce type est construite sur l'équilibre de deux tempéraments opposés: un nerveux ( Saturne) délicat, affiné, s'évadant de la matière ou l'épurant, et un sanguin (Vénus) tout atmosphérique, destiné à s'accomplir par des échanges, fait de fluidité, avec le milieu ambiant. C'est la conjonction du don Vénusien de la jeunesse et de l'épuisement Saturnien de la vie: nerveux expansif ou sanguin ayant perdu sa richesse plastique. L'être penche donc alternativement vers la spontanéité et la méditation, l'abandon et la crainte l'appel et le recul devant la vie. Nature du "juste milieu", portée aux compromis, concessions et moyens termes, mais aussi aux positions tièdes et aux attitudes chèvre-chou. Pondération, tolérance, pacifisme, sentiment d'équité. Caractère social, adaptable, parfois opportuniste, aimable, délicat, gracieux, harmonieux, mais volonté faible, désarmée par l'indécision, et l'hésitation entre deux sollicitations opposées, comme par le désir de plaire. Disposition plus efféminée que virile au détriment de la volonté de puissance et au bénéfice du raffinement esthétique ou spirituel.

Dialectique: Ce type donne, suivant la prédominance de Jupiter ou de Saturne, du Soleil ou de la Lune:

a) Le Sentimental extraverti: S'épanouit en sympathisant et s'épanchant; se sent attaché au monde par tout un réseau de liens, d'affections, et donne libre cours aux élans généreux qui le jettent dans les bras d'autrui, son sentiment animant tout ce qu'il touche par sa chaleur communicative. Il sait gagner les coeurs et s'attacher les gens; cet hospitalier est d'un accueil spontané qui s'étend en éventail à tout l'entourage, à tout le milieu proche et lointain, auquel il s'attache et s'abandonne.

b) Le Sentimental introverti: D'extensif, le sentiment devient intensif; il se concentre sur une seule personne au lieu de s'égrener avec grâce. S'il a plus d'intensité, il a aussi plus de fragilité par l'inquiétude dans laquelle il fait vivre; il peut faire retraite pour éviter la rudesse de l'extérieur. Le caractère a sa réserve, son silence, avec une égalité d'humeur qui lui donne un calme agréable, mais cette surface apparemment tranquille n'est pas sans couvrir des passions aiguës à sensibilité plus ou moins douloureuse.

Destinée: Il manque d'agressivité conquérante ce qui le désavantage dans la lutte pour la vie et n'en fait pas un bâtisseur de fortune. Il est de la race des sensibles, des raffinés qui se construisent une existence agréable et harmonieuse, en marge des grandes convoitises terrestres et où les valeurs de " l'être" ont la priorité sur les valeurs de " l'avoir ". Il réussit plus particulièrement par son sens associatif et coopératif, dans une collaboration, et il subit fortement l'empreinte conjugale, bonne ou mauvaise.

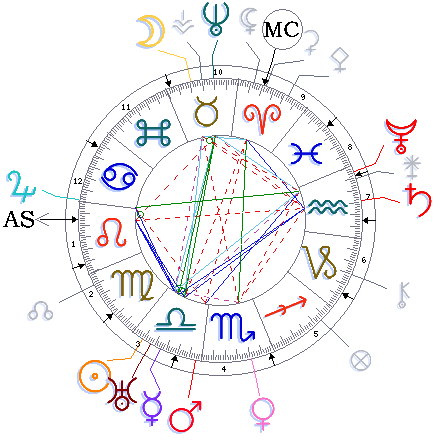

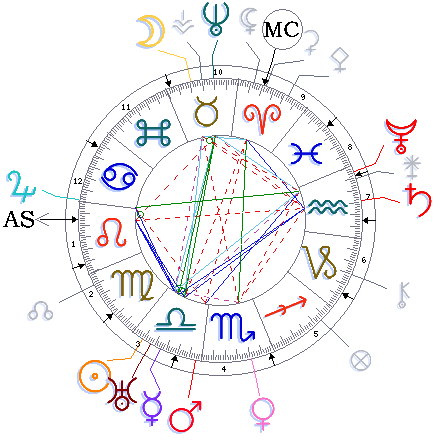

HENRI III: Balance par le Soleil, Mercure et Mars dans le signe, avec une dominante vénusienne et lunaire. Il est le type même du prince délicat qui préférera toujours à la chasse et à la vie physique, les joies de l'esprit, les plaisirs féminins et tous les raffinements de la Renaissance. Il est même, pour son temps, l'incarnation d'une civilisation dont nulle autre ne connut les raffinements. On sait le temps qu'il consacrait à sa toilette: barbiers, parfumeurs, couturiers, masseurs, permettaient à l'auguste personne de se rendre au Conseil d'état ainsi paré, maquillé, embelli: moustaches lissées, boucles d'oreille, chaîne d'orfèvrerie, satins ou velours, mouchoir, manteau, fraises, gants. Ce prince libéral dont la politique oscille entre les deux factions religieuses rivales, fera des prodiges d'équilibriste pour garder la mesure entre ces deux passions contraires.

Biographie de Roi de France HENRI III

Henri III naît à Fontainebleau le 19 septembre 1551. Il est le quatrième fils d'Henri II, roi de France et de Catherine de Médicis. Il est, dans un premier temps, baptisé sous les prénoms d'Alexandre-Édouard, et titré duc d'Angoulême. En 1560, à l'avènement de son frère Charles IX, il devient duc d'Orléans. Lors de sa confirmation à Toulouse, le 17 mars 1565, il prend le prénom d'Henri. Le 8 février 1566, il devient duc d'Anjou.

Le 11 mai 1573, il est élu roi de Pologne sous le nom d'Henryk Walezy (en polonais, Henri de Valois). Il règne sur la Pologne du 24 janvier au 18 juin 1574. Le 30 mai 1574, son frère Charles IX étant mort, il quitte la Pologne en catimini pour le trône de France. Il est sacré à Reims le 13 février 1575 sous le nom d'Henri III et le 15 février il épouse Louise de Lorraine.

En montant sur le trône de France, Henri III a hérité d'un royaume divisé où son autorité n'est que partiellement reconnue. Son règne est marqué par de sérieux problèmes religieux, politiques et économiques. Quatre guerres de religion se déroulent sous son règne. Henri III doit faire face à des partis politiques et religieux soutenus par des puissances étrangères, qui finissent par venir à bout de son autorité, le parti des Malcontents, le parti des protestants et pour finir celui de la Ligue qui parvient à le faire assassiner. Il meurt à Saint-Cloud le 1er août 1589 sous les coups de couteau du moine Jacques Clément.

Son emblème est constitué de trois couronnes symbolisant les royaumes de France et de Pologne ainsi qu'une devise qui explique la troisième couronne : "Manet ultima caelo", "La dernière se trouve au ciel".

Sa jeunesse

Jusqu'à la mort de son père, Henri grandit avec ses frères et sœurs au château de Blois et d'Amboise. Il est éduqué par deux précépteurs connus pour leur ouverture d'esprit : Jacques Amyot et François de Carnavalet. Mis en valeur par sa mère Catherine de Médicis qui l'affectionne, il exerce très tôt son rôle de prince royal, comme en témoigne sa présence officielle aux États généraux de 1561. En 1565, lors de l'entrevue de Bayonne, il est chargé d'aller en Espagne chercher sa sœur la reine Elisabeth. Il n'a alors que quatorze ans.

Le jeune prince se fait remarquer par son élégance et son goût pour le luxe Catherine de Médicis désire qu'Henri devienne le plus ferme appui de la royauté. À seize ans, Henri devient donc lieutenant général. Cette très haute charge militaire fait de lui le second du royaume après le roi son frère. Malheureusement, les ambitions politiques de Louis, prince de Condé, qui convoitait cette charge, entraîne une rivalité entre eux. Un violent incident entre Henri et Condé incite le prince à quitter la cour et, subséquemment, à réouvrir les hostilités entre les protestants et le roi. Henri s'investit alors personnellement durant les deuxième et troisième guerres de religion. Adroitement conseillé par le maréchal Gaspard de Saulx-Tavannes, il s'illustre en remportant les batailles de Moncontour et de Jarnac, au cours de laquelle le prince de Condé est tué. Henri ridiculise la dépouille du prince en la promenant pendant deux jours sur une ânesse, ce qui lui vaut la rancœur d'Henri Ier de Bourbon-Condé, le fils et successeur de Louis.

Les hauts faits militaires d'Henri, ainsi que son allure de prince idéal, entretiennent sa popularité et rendent jaloux son frère Charles IX, à peine plus âgé que lui.

Très tôt, le duc d'Anjou est confronté à la politique. Plus proche des Guise que des Montmorency, il prône au sein du conseil royal - où sa mère l'a introduit - une politique de rigueur contre les protestants. Son ambition de gouverner et ses aptitudes à le faire font de lui, aux yeux de ses contemporains, un successeur potentiel très attendu. Catherine de Médicis a l'ambition de lui faire épouser une haute princesse, mais Henri n'a d'yeux que pour la belle Marie de Clèves. La reine mère aimerait donner à son fils une couronne royale en Europe, mais les tractations avec Élisabeth Ire, reine d'Angleterre, échouent à cause des exigences religieuses du prince. Durant les épisodes de la Saint-Barthélemy, Henri se tient du côté du duc de Guise par haine du duc de Montmorency, mais rien ne vient prouver une quelconque participation du prince au massacre.

En janvier 1573, le roi lui confie le commandement de l'armée pour s'emparer de la ville de La Rochelle, capitale du protestantisme français. Le siège qui dure plusieurs mois est un échec. Il s'arrête quand le duc d'Anjou apprend de sa mère qu'il a été élu roi de Pologne.

La reine Catherine avait envoyé l'évêque de Valence, Jean de Montluc, en ambassade extraordinaire pour soutenir devant la Diète, la candidature de son fils au trône polonais. Grâce à son talent de diplomate, Montluc réussit à la convaincre et Henri est élu Roi de la Rzeczpospolita de Pologne-Lituanie sous le nom d'Henri IV de Valois (Henryk IV Walezy). Le 19 août 1573, une grande délégation polonaise composée de 10 ambassadeurs et 250 gentilshommes est envoyée en France pour aller le chercher. Le nouveau roi fut obligé de signer la première Pacta Conventa, appelé « Les Articles du Roi Henry » (une sorte de Magna Carta), que tous les souverains polono-lituaniens de l’avenir auront à respecter. Henri n'étant pas pressé de partir, fit traîner son départ. Henri dût s'exécuter devant les exigences du roi son frère à qui Henri fit ses adieux en décembre 1573.

Parti de Fontainebleau, il arrive à Cracovie le 18 février 1574 après une traversée assez difficile des pays allemands. Il est accompagné par une troupe nombreuse de gentilhommes de qualité : Albert de Gondi, Louis de Gonzague, Charles de Guise, François d'O ...

Le 21 février, il est sacré, mais refuse d'épouser Anna Jagellon, sœur de Sigismond II Auguste, de 24 ans son aînée qu'il juge "laide".

Il apprend par une lettre le 14 juin 1574 la mort de son frère Charles, et songe alors à quitter la Pologne qui ne lui convient pas. Un roi de Pologne n'a pas autant de pouvoir qu'un roi de France et Henri regrette la cour de France réputée dans l'Europe pour ses fêtes. Sans la permission de la Diète Polonaise, il s'échappe de nuit, le 16 juin 1574 du Château de Wawel.

Retour en France

Henri arrive à Vienne en Autriche, le 23 juin où il rencontre l'empereur Maximilien II. La capitale autrichienne l'accueille avec faste et il y dépense près de 150 000 écus. Puis atteint l'Italie où il s'arrête plus longuement. La République de Venise l'accueille avec beaucoup de pompe et de faste qui émerveillent le jeune souverain. Il fait la rencontre de la courtisane Veronica Franco avec qui il aura une courte relation. Il passe ensuite à Padoue, Ferrare et Mantoue. En août, Il est à Monza où il rencontre Charles Borromée qui l'impressionne vivement. À Turin, Henri III retrouve sa tante Marguerite de France, puis, le duc de Savoie vient le chercher pour l'emmener à Chambéry. Il traverse donc les Alpes à bord d'une litière vitrée.

Il arrive à Chambéry le 2 septembre 1574 où il retrouve son frère François d'Alençon et son cousin Henri de Navarre. Le 6 septembre il est accueilli à Lyon par sa mère. Il souhaite l'annulation du mariage de Marie de Clèves afin de l'épouser, mais le 30 octobre, alors qu'il vient d'arriver à Avignon, il apprend sa mort. Cette nouvelle l'anéantit et il refuse de s'alimenter pendant dix jours.

Le 13 février 1575, Henri troisième du nom, est sacré dans la cathédrale de Reims par le cardinal de Guise. Le 15 février, il épouse Louise de Vaudémont-Nomény, princesse de Lorraine. Il n'aura pas d'enfants de ce mariage.

Le début d'un règne marqué par la guerre

Le roi apparaît sur un fond de ruines comme l'élu qui restaurera la France.Dès son avènement, Henri III est confronté à la guerre menée par Henri de Montmorency comte de Damville, dit roi du Languedoc. À la Cour, il doit faire face aux complots fomentés par son frère François d'Alençon, qui mène le parti "des Malcontents" et le roi de Navarre, le futur Henri IV, lesquels finissent par s'enfuir de la cour et prendre les armes. Tandis qu'Alençon s'allie avec le parti protestant, le roi de Navarre retourne à la religion calviniste. La campagne qui s'engage alors est désastreuse pour le roi. Le prince de Condé a fait appel au fils du comte palatin du Rhin Jean Casimir, qui vient avec ses mercenaires menacer Paris. Malgré la victoire du duc de Guise à Dormans sur l’avant-garde, Henri III doit s'incliner. Le 6 mai 1576, il accorde l'édit de Beaulieu, autrement appelé la paix de Monsieur dont son frère François est le principal gagnant. Henri III lui accorde le titre de duc d'Anjou. Les protestants obtiennent quant à eux de très nombreux avantages, ce qui renforce la rancœur des catholiques et contribue à faire naitre les premières ligues.

Humilié, Henri III ne cherche qu'à reprendre sa revanche. Il doit tout d'abord réunir à la fin de l'année les États généraux à Blois dans le but de combler les déficits budgétaires causés par la guerre. Sous la pression des députés catholiques, Henri III décide de reprendre la guerre contre les protestants. Auparavant, il a pris soin de se réconcilier avec son frère qui, comblé de bienfaits, marche à ses côtés. Henri de Montmorency se rallie également à la cause royale. Ainsi débute la 6e guerre de religion dont le déroulement aura lieu principalement en Languedoc. La ville de Montpellier, prise par les protestants, voit sa citadelle rasée par les troupes catholiques. Le 17 septembre 1577, la paix de Bergerac est signée entre les belligérants et l'édit de Poitiers restreint quelque peu les libertés accordées aux protestants dans l'édit précédent.

Henri III laisse à sa mère Catherine de Médicis le soin de parfaire la paix. Elle effectue un séjour à Nérac où elle réconcilie le couple Navarre et signe 28 février 1579 un édit accordant aux protestants pendant 6 mois trois places de sûeté en Guyenne et 11 en Languedoc. Elle entame ensuite un grand tour de France. Elle conseille aussi au roi de soutenir les ambitions de François d'Anjou aux Pays-Bas. Henri III ferme donc les yeux sur les activités politiques de son frère, au grand dam des Espagnols. L'hypocrisie de la diplomatie française provoque la colère de Philippe II et les tensions franco-espagnoles. La flotte française est mise en échec aux îles Canaries. Après l'échec de François d'Alençon à Anvers, Henri III resserre plus que jamais l'alliance avec la reine d'Angleterre.

Malgré tout, la France connaît à l'intérieur un calme relatif. Le faste des Valois vit au début des années 1580 ses derniers éclats.

En 1580, la 7e guerre de religion appelée "Guerre des Amoureux", éclate en France. Elle sera de très courte durée et François d'Alençon négocie la paix de Fleix le 26 novembre 1580. Les négociateurs prévoient une trève de six ans qui pourtant va s'écourter.

Sa manière de gouverner

Homme intelligent, Henri III connaît l'art de gouverner. Il reprend la politique qui fut celle de sa mère Catherine de Médicis, en écartant des affaires de l'État les nobles des grandes familles qui n'ont cessé, depuis le début des guerres de religion, de se quereller pour le pouvoir. Le roi va promouvoir à la cour des hommes de petite noblesse à qui il va donner de très hautes responsabilités. Henri III entend s'appuyer sur ces hommes neufs pour gouverner. La cour d'Henri III voit donc apparaître des favoris qui connaissent, grâce au roi, une fortune fulgurante et qu'on va appeler vulgairement les mignons.

Le roi a l'intention d'avoir autour de lui des hommes qui lui sont complètement dévoués. Pour concrétiser ce projet, il crée, en 1578, l'Ordre du Saint-Esprit, un ordre de chevalerie qui unit tous ses membres autour de lui. Pour s'imposer, le roi entend impressionner ses sujets. Il organise des fêtes somptueuses, comme celles données en l'honneur du duc de Joyeuse en 1581. À cette occasion, on donne à la cour le somptueux Ballet comique de la reine. Le roi donne également d'importantes sommes d'argent, en récompense, aux serviteurs les plus zélés. Toutes ces dépenses ne manquent pas d'approfondir la dette du royaume, mais, pour le roi, la restauration de la puissance royale demeure la priorité.

Par ailleurs, Henri III organise plusieurs réformes importantes, notamment des réformes monétaires devant régler les problèmes financiers du royaume. Henri III rend aussi l'étiquette de la cour plus stricte, préfigurant ainsi celle de Versailles un siècle plus tard. Comme Louis XIV plus tard, Henri III cherche à mettre sa majesté en valeur.

La victoire de la Ligue

Marqué par les malheurs de son temps, le roi adopte une vie austère et consacrée à la prièreLa paix relative qui s'est installée pendant quelques années dans le royaume est minée lorsque François d'Alençon meurt de tuberculose en 1584 sans enfants. Henri III lui-même ne parvient pas à avoir d'enfants. Enceinte au début de son mariage, la reine Louise n'a eu que de faux espoirs. La dynastie des Valois est donc condamnée à s'éteindre. Selon la loi salique, l'héritage de la couronne reviendrait à la maison de Bourbon dont le chef est Henri, roi de Navarre. Le fait que celui-ci soit protestant cause un énorme problème pour les consciences catholiques pour qui il est impossible de voir un protestant monter sur le trône. Pour les catholiques, la réconciliation entre le roi de France et le roi de Navarre est en elle-même inacceptable.

Le duc de Guise, craignant l'arrivée sur le trône d'Henri de Navarre, signe avec l'Espagne un traîté secret. Contre 50 000 écus mensuel, le duc s'engage à empêcher Henri de devenir roi de France et à placer plutôt le cardinal de Bourbon, catholique, sur le trône.

Sous la pression de la Ligue et de son chef, le très puissant et très populaire duc de Guise, Henri III se voit contraint de signer le traité de Nemours le 7 juillet 1585. Le roi doit bouter les hérétiques hors du royaume et faire la guerre à Henri de Navarre, son propre héritier. La huitième et dernière guerre de religion commence. Elle est appelée "Guerre des trois Henri" car Henri de Guise, Henri III, et Henri de Navarre en sont les trois belligérants.

La Guerre des trois Henri

Le 20 octobre 1587, à Coutras, les troupes catholiques du roi dirigées par le duc de Joyeuse rencontrent celles d'Henri de Navarre, en route depuis La Rochelle pour ralier une armée de 35 000 huguenots afin de marcher sur Paris. C'est une catastrophe pour l'armée catholique qui perd 2 000 soldats tandis qu'Henri de Navarre n'en a perdu que 40. Le duc de Joyeuse décède avec son frère Claude de Saint-Sauveur.

Les ambitions de la Ligue catholique et son ampleur font ombrage au roi qui prend en haine ce mouvement. Henri III tente par tous les moyens de freiner son expansion. Très vite, un fossé se creuse entre lui et les milieux catholiques urbains. Les catholiques lui reprochent son manque de vitalité et d'utilité dans la guerre contre les protestants. Henri III, en effet, est plus préoccupé des ambitions de la Ligue que des protestants. L'image du roi, ridiculisé par les pamphlets de la Ligue et par les sermons des curés parisiens, se détériore considérablement dans les milieux populaires. Le 8 mai 1588, le duc de Guise entre à Paris. Craignant un prise de pouvoir des ultra-catholiques, Henri III fait entrer les Suisses et les Gardes-Françaises à Paris le 12 mai, ce qui provoque une insurrection. C'est la journée des barricades. Le 13 mai 1588, le roi quitte Paris pour Tours.

Le 1er août 1588, Catherine de Médicis et Henri de Guise arrivent à Tours et demandent au roi de revenir à Paris, ce qu'il refuse. Le roi n'a plus rien à perdre. Il convoque les États généraux à Blois. Le 23 décembre au soir, il fait assassiner le duc de Guise. Le 5 janvier 1589, le roi est au chevêt de sa vieille mère qui meurt dans la nuit, lassée des confits et des difficultés du pouvoir. L'assassinat du duc de Guise provoque le soulèvement immédiat de la France ligueuse. À Paris, la Sorbonne délie de son serment de fidélité le peuple de France, alors que les prêcheurs appellent au meurtre. Toutes les villes et les provinces suivent, à l’exception de Tours, Blois et Beaugency, proches du roi, et Bordeaux (tenue par Matignon), Angers (d’Aumont) et le Dauphiné (d’Ornano). Isolé, traqué même après la victoire du duc de Mayenne près d’Amboise, Henri III se voit contraint de se réconcilier avec le roi de Navarre. Les troupes royales et les troupes protestantes s'unissent alors pour mettre fin à la Ligue. Les royalistes se rallient peu à peu, et permettent aux rois de France et de Navarre de faire campagne pour aller assiéger Paris, plongé dans un délire fanatique. Les deux rois ont réunis une armée de plus de 30 000 hommes qui s'apprête à assiéger la capitale. Paris est alors défendue par 45 000 hommes de la milice bourgeoise, armée par le roi d'Espagne Philippe II.

Le 1er août 1589, Henri III, alors installé à Saint-Cloud dans l'attente du siège de Paris, est assassiné par Jacques Clément, moine dominicain ligueur. Au moment d'être poignardé, il s'exclame plein de rage: "Méchant moine, tu m'as tué!". Après une lente et douleureuse agonie, il décède au matin du 2 août 1589. Son cousin Henri de Navarre lui succède sous le nom d'Henri IV. Henri III est le dernier souverain de la dynastie des Valois qui a régné sur la France de 1328 à 1589.

Sa personnalité

Henri III est un homme de contrastes qui présente plusieurs facettes : celle d'un homme fier aux manières distinguées et solennelles, mais aussi celle d'un homme extravagant qui aime les divertissements et ses plaisirs. Sa personnalité est complexe. Son apparente douceur cache un esprit souvent nerveux qui l'entraîne parfois vers des colères noires et violentes.

Avant toute chose, Henri III possède la grâce et la majesté d'un roi. Toujours à la recherche de l'élégance, Henri III aime mettre en valeur son apparence. C'est un homme qui aime la mode et ses extravagances (boucles d'oreilles et fraise imposante). Henri III est aussi un homme d'une grande douceur. Il déteste la violence et évite toute confrontation belliqueuse. Il délaisse les activités physiques, bien qu'il soit une des plus fines lames du royaume. Son dégoût de la chasse et des activités guerrières, privilèges des nobles, lui vaut des critiques acerbes de la part de ses contemporains.

Henri III est un roi plus apte à s'affairer dans son cabinet avec ses ministres qu'à guerroyer sur un champ de bataille. C'est un homme très intelligent, mais de nature faible. Son principal défaut reste sa trop grande mansuétude.

Enfin, Henri III est un homme pieux, profondément catholique. Avec l'âge, sa piété se développe. Les malheurs qui l'accablent à la fin de son règne lui donnent un goût pour le macabre. Il s'adonne de manière ostentatoire aux processions des pénitents. De nature nerveuse, le roi est un très grand malade. Henri III croit que ses malheurs (dont l'absence d'héritiers) et ceux de son royaume sont causés par ses péchés. Il passe donc son temps à se mortifier dans des monastères où, pendant quelques jours, il prend une retraite sprituelle.

La passion des femmes

Les contemporains d'Henri III nous ont décrit le roi comme un homme aimant beaucoup les femmes. Si celles-ci furent moins connues que celles d'Henri II ou de François Ier, c'est que, par respect pour son épouse et pour sa mère, Henri III ne leur conféra jamais le titre de maîtresse officielle. Dans sa jeunesse, sa passion pour les femmes est telle, que ses aventures ternissent sa réputation et ruinent sa santé. En 1582, un ambassadeur italien disait : « Le roi a aussi eu quelques maladies pour avoir fréquenté dans sa jeunesse trop familièrement les femmes ». Plusieurs noms sont connus, en particulier Renée de Rieux et Louise de La Béraudière, issues de la petite noblesse. Il fréquente également lors de son périple italien qui le ramène de Pologne en juin 1574, la belle Veronica Franco, une courtisane vénitienne fort renommée à l'époque. Enfin, sa relation platonique pour la princesse de Condé Marie de Clèves qu'il voulait épouser, était connue dans toute l'Europe et de nombreuses lettres écrites par lui témoignent de l'exaltation qu'il éprouvait pour elle.

On connait moins le nom des femmes entretenues après son mariage, peut-être parce que son homosexualité est apparue sur le tard. Par respect pour son épouse Louise de Lorraine qu’il aimait, il se fit plus discret. L’amour d’un roi pour sa reine est un fait rare, mais fait exceptionnel, Henri III l'avait choisi pour sa beauté et son esprit et non pas pour des raisons politiques. Catherine de Médicis les surprend un jour en intimité, la reine sur les genoux du roi. Cela n'empêche pas le roi d'avoir des aventures furtives avec une multitude de jeunes filles belles et enjouées: mesdemoiselles de La Mirandole, de Pont, de Stavay.

La légende rose d'Henri III

Longtemps, l'image véhiculée d'Henri III a été indissociable de celle de ses favoris plus couramment appelés mignons. Au XIXe siècle, c'est un thème à la mode et plusieurs peintres et auteurs romantiques s'y sont essayés. Henri III est alors décrit et représenté entouré d'éphèbes efféminés, aux costumes excentriques et grotesques. Cette image caricaturale du roi, très éloignée de la réalité, est demeurée très populaire.

L'homosexualité du roi est aujourd'hui sérieusement remise en cause. Les seules sources qui évoquent des aventures masculines sont des sources partisanes comme celle du diplomate savoyard Lucinge, ennemi de la France, qui écrit que le roi a été initié aux amours masculines par René de Villequier. Ce sont en général des pamphlets rédigés par des extrémistes protestants (Théodore Agrippa d'Aubigné), mais surtout des extrémistes catholiques appartenant à la Ligue. À la cour, et d'une manière générale, les contemporains les tenaient pour des calomnies. Les écrivains comme L'Estoile ou Brantôme, connus pour leurs informations scabreuses n'y accordent aucun crédit et mettent en exergue la passion débordante du roi pour les femmes.

Pierre Chevallier a sans aucun doute eu raison de réfuter l'homosexualité exclusive du roi, mais pour certains il s'est certainement avancé trop vite pour en conclure à son hétérosexualité exclusive, négligeant les sources qui nous font penser, à bon droit, qu'Henri III était bisexuel. M. Solnon, quant à lui, tout en insistant sur les aventures féminines d'Henri III emploie l'expression d'« homosexualité psychique » pour qualifier l'orientation sexuelle du souverain, admettant par là-même que cette question reste malgré tout problématique. Henri III est aussi souvent décrit comme un roi très pieux. Il s'est souvent livré à de spectaculaires démonstrations d'expiations, ce qui prouve que, même s'il a été très pieux, il ne se considérait pas comme immaculé, au contraire.

Henri III fut l'un des rois de France dont l'image fut la plus diffamée. Durant les guerres de religion, les curés parisiens n'hésitaient pas répandre des fausses images du roi en le blasphémant et le ridiculisant lors de prédications enflammées. L'extrémisme haineux a été tel après l'assassinat du duc de Guise que les curés les plus extrêmes préconisaient de le faire abattre. Le changement de dynastie n'a pas vraiment permis la réhabilitation de ce roi bafoué et l'image péjorative d'Henri III a continué de se perpétuer.

OOO/OOO

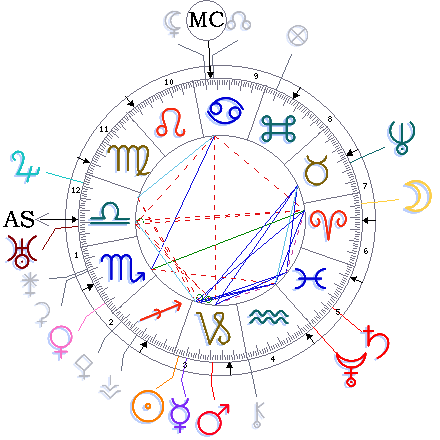

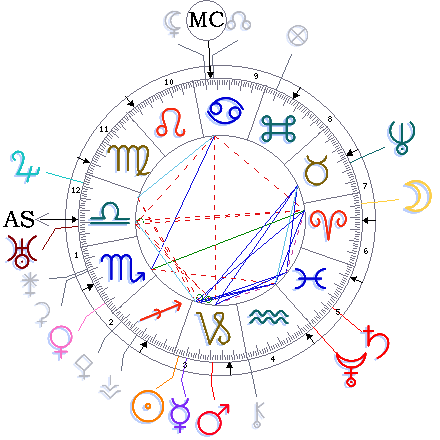

HENRI IV: ( Martien-Jupitérien) Il ne sera point l'homme des raffinements et de l'esthétique. Mais la Balance, qu'occupent son Ascendant et son Jupiter, n'en est pas moins perceptible dans le jeu de son caractère sociable, souple, conciliant, opportuniste, dans sa manière de prêcher partout où s'affrontent les rivalités religieuses la conciliation et l'apaisement. Son attitude religieuse sera peut-être par moments ambiguë; oscillations de son fléau intérieur, il abjurera le protestantisme, révoquera son abjuration forcée et finalement se convertira au catholicisme, pensant que " Paris vaut bien une messe ". Tenant le pouvoir, il imposera une autorité de plus en plus accrue, à la manière enjouée et souriante de son signe. A noter qu'il souffrit de crises de coliques néphrétiques ( les reins).

Biographie de Roi de France HENRI IV

Henri IV, né Henri de Bourbon (14 décembre (dans la nuit du 13 au 14) 1553 à Pau - 14 mai 1610 à Paris) fut roi de Navarre (Henri III de Navarre, 1572-1610) puis roi de France (1589-1610), premier roi de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne.

Il était le fils de Jeanne III, dite Jeanne d'Albret, reine de Navarre et d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX et premier prince de sang. En vertu de la « loi salique » cette filiation fera d'Henri le successeur naturel du roi de France à la mort de François, duc d'Anjou (frère et héritier du roi Henri III), en 1584.

Contemporain d'un siècle ravagé par les guerres de religion, il y fut d'abord lourdement impliqué en tant que prince de sang et chef protestant avant d'accéder au trône de France. Pour être accepté comme roi, il se convertit au catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, qui autorisa la liberté de culte pour les protestants et mit fin aux guerres de religion. Bien qu'aimé par une grande partie de la population, il fut assassiné le 14 mai 1610 par un fanatique, Ravaillac.

Jeunesse

Henri IV est né au château de Pau. La légende dit qu'il aurait été baptisé avec une goutte de vin de Jurançon et que son berceau était une carapace de tortue. Par la volonté de son grand-père Henri d'Albret, Henri passe sa petite enfance dans la campagne de son pays où il s'amuse avec les enfants des paysans du coin. Il grandit au château de Coarraze. Il est éduqué dans la plus grande rectitude morale. Fidèle à l'esprit de la Réforme, sa mère prend soin de l'instruire selon les préceptes de ce jugement. À la mort du roi François II en 1560, son père l'amène à la cour de France où il l'élève dans la religion catholique. Henri grandit à Saint-Germain-en-Laye aux côtés du petit roi et des princes royaux. Protégé par Renée de France durant la première guerre de religion, il reçoit après la mort de son père en 1563, les charges que celui-ci avait. Il accompagne la famille royale durant son grand tour de France. C'est à cette occasion qu'il retrouve sa mère qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années. Après le grand tour de France, il retourne vivre avec sa mère et retourne à la religion protestante.

Roi de Navarre

En 1572, succédant à sa mère Jeanne d'Albret, Henri de Navarre devient roi de Navarre sous le nom de Henri III. Certains auteurs prétendent toutefois qu'il l'aurait déjà été de manière titulaire dès 1562 (mort d'Antoine de Bourbon, roi consort) alors même que le trône de Navarre ne venait pas du côté paternel. Jeanne d'Albret était protestante, et avait élevé son fils selon cette religion. Elle avait de plus déclaré le calvinisme religion officielle en Navarre.

Le 18 août 1572, Henri est marié à Marguerite de France, sœur du roi Charles IX, aussi connue sous le nom de « reine Margot ». Ce mariage auquel s'était opposée Jeanne d'Albret, a été arrangé pour favoriser la réconciliation entre catholiques et protestants, créant un problème car Margot, étant catholique, ne peut se marier que devant un prêtre, et Henri, lui, ne peut entrer dans une église. Mais les reines mères trouvent la solution. Margot et Henri célébreront leur mariage sur le parvis de Notre-Dame. S'ensuivent dix jours de fête. Cependant, dans un climat très tendu à Paris, et suite à un attentat contre Gaspard de Coligny, le mariage est suivi quelques jours plus tard du massacre de la Saint-Barthélemy. Épargné par les massacres, Henri est contraint de se convertir au catholicisme.

Interdit de quitter la cour, il suit le roi dans ses déplacements, il participe au siège de La Rochelle et se lie politiquement avec le duc d'Alençon. Après sa participation aux complots des Malcontents, il est fait prisonnier au côté d'Alençon (1574). Si la clémence du roi lui fait éviter la peine de mort, il reste prisonnier. A l'avènement d'Henri III, il recouvre un semblant de liberté mais la suspicion royale maintient la surveillance sur sa personne. Il reçoit à Lyon le pardon du nouveau roi et participe à la cérémonie du sacre à Reims.

Quatre années après son mariage, il profite des troubles pour s'enfuir. Ayant regagné son royaume de Navarre et son gouvernement de Guyenne, il renoue avec le protestantisme (le 5 février 1576) et installe sa cour à Nérac. En 1578, la reine mère, Catherine de Médicis lui rend visite pour lui ramener son épouse Marguerite et ainsi pacifier le royaume.

La prise de Cahors, en mai 1580, où il réussit à éviter pillage et massacre malgré trois jours de combats de rue, lui vaut un grand prestige à la fois pour son courage et son humanité.

Le couple Navarre mène un bon train de vie, ce dont se plaignent les pasteurs. Les aventures féminines du roi créent la discorde au sein du couple et provoquent son départ à Paris. Le coup d'éclat de Marguerite à Agen (1585) consomme leur rupture.

Héritier du trône de France

En 1584, le frère du roi de France, François d'Alençon meurt sans héritier et le roi Henri III lui même n'en a pas. Celui-ci envoie alors à Nérac une ambassade extraordinaire dirigée par le duc d'Épernon pour confirmer Henri de Navarre comme son héritier légitime. Seulement quelques mois plus tard contraint par les Guise de signer le traité de Nemours, il lui déclare la guerre et met hors la loi tous les protestants. La rumeur dit qu'en une nuit, la moitié de la moustache d’Henri IV blanchit.

Commence alors un conflit où Henri de Navarre affronte à plusieurs occasions le duc de Mayenne. Henri se fait de nouveau excommunier par le pape, puis doit affronter l'armée royale qu'il bat à la bataille de Coutras en 1587.

Plusieurs revirements apparaissent en 1588. La mort du prince Henri de Condé le place à la tête des protestants. L'assassinat surprise du duc de Guise l'amène à se réconcilier avec Henri III. Les deux rois se retrouvent tous les deux au château de Plessis-lez-Tours et signent un traité le 30 avril 1589. Alliés contre la Ligue qui contrôle Paris et la plus grande partie du royaume de France, ils parviennent à mettre le siège devant Paris en juillet. Le 1er août 1589, quelques instants avant de mourir des blessures infligées par le moine fanatique Jacques Clément, le roi Henri III reconnaît formellement son beau-frère et cousin le roi de Navarre comme son successeur légitime, et celui-ci devient le roi Henri IV.

Pour Henri IV commence la longue reconquête du royaume, car les trois quarts des Français ne le reconnaissent pas pour roi. Les catholiques de la Ligue refusent de reconnaître la légitimité de cette succession.

La conquête du royaume de France

Conscient de ses faiblesses, Henri IV doit d’abord commencer par conquérir les esprits. Les royalistes catholiques lui demandent d’abjurer le protestantisme, lui qui à neuf ans avait déjà changé trois fois de religion. Il refuse, mais dans une déclaration publiée le 4 août, il indique qu’il respectera la religion catholique. Beaucoup hésitent à le suivre, certains protestants comme La Trémoïlle quittent même l’armée, qui passe de 40 000 à 20 000 hommes.

Affaibli, Henri IV doit abandonner le siège de Paris car les seigneurs rentrent chez eux, ne voulant pas servir un protestant.Appuyés par l'Espagne, les ligueurs relancent les hostilités, le contraignant à se replier personnellement à Dieppe, en raison de l'alliance avec la reine Élisabeth Ire d'Angleterre, tandis que ses troupes refluent partout.

Cependant, Henri IV est victorieux de Charles de Lorraine, duc de Mayenne le 29 septembre 1589 lors de la bataille d'Arques. Au soutien des nobles, huguenots et politiques rassurés par ce chef de guerre solide et humain, s’ajoute ceux de Conti et Montpensier (princes du sang), Longueville, Luxembourg et Rohan-Montbazon, ducs et pairs, des maréchaux Biron et d’Aumont, et d’assez nombreux nobles (Champagne, Picardie, Ile-de-France). Il échoue par la suite à reprendre Paris, mais prend d’assaut Vendôme. Là aussi, il veille à ce que les églises restent intactes, et à ce que les habitants ne souffrent pas du passage de son armée. Grâce à cet exemple, toutes les villes entre Tours et le Mans se rendent sans combat. Il bat à nouveau les Ligueurs et les Espagnols à Ivry le 14 mars 1590, affame Paris, mais ne peut prendre la ville, qui est ravitaillée par les Espagnols.

Les protestants lui reprochent de ne pas leur donner la liberté de culte : en juillet 1591, il rétablit par l’édit de Mantes les dispositions de l’édit de Poitiers (1577), qui leur donnait la liberté de culte. Le duc de Mayenne, alors en guerre contre Henri IV, convoque les États généraux en janvier 1593, dans le but d’élire un nouveau roi. Mais il est déjoué : les États négocient avec le parti du roi, obtiennent une trêve, puis sa conversion. Encouragé par l'amour de sa vie, Gabrielle d'Estrées, et surtout très conscient de l'épuisement des forces en présence, tant au niveau moral que financier, Henri IV, en fin politique, choisit d'abjurer la foi calviniste. Le 4 avril 1592, par une déclaration connue sous le nom d'« expédient », Henri IV annonce son intention d'être instruit dans la religion catholique.

Henri IV abjure solennellement le protestantisme, le 25 juillet 1593 en la basilique Saint-Denis. On lui a prêté, bien à tort, le mot selon lequel « Paris vaut bien une messe » (1593), même si le fond semble plein de sens. D’autre part, il garde la confiance des protestants, réunis à Mantes du 8 octobre 1593 au 22 janvier 1594 : il leur garantit l’édit de 1577, avec le culte autorisé partout, y compris à la Cour et dans les camps militaires. Afin d’accélérer le ralliement des villes et des provinces (et de leurs gouverneurs), il multiplie les promesses et les cadeaux, pour un total de 25 000 000 de livres. L’augmentation des impôts consécutive (multiplication par 2,7 de la taille) provoque la révolte des croquants dans les provinces les plus fidèles au roi, Poitou, Saintonge, Limousin et Périgord.

Henri IV est sacré le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres. Son entrée dans Paris le 22 mars 1594 et, pour finir, l'absolution accordée par le pape Clément VIII le 17 septembre 1595, lui assurent le ralliement progressif de toute la noblesse et du reste de la population, malgré des réticences très fortes des opposants les plus exaltés, tel ce Jean Châtel qui tente d'assassiner le roi près du Louvre le 27 décembre 1594. Il bat de manière définitive l'armée de la Ligue à Fontaine-Française.

En 1595, Henri IV déclare officiellement la guerre contre l'Espagne. Le roi éprouve alors d'énormes difficultés à repousser les attaques espagnoles en Picardie. La prise d'Amiens par les Espagnols et le débarquement d'une troupe hispanique en Bretagne où le gouverneur Mercoeur ne reconnaît toujours pas Henri IV pour roi, laisse celui-ci dans une situation périlleuse.

Après avoir soumis la Bretagne, Henri IV signe le 13 avril 1598, l'Édit de Nantes. Les deux armées étant à bout de forces, le 2 mai 1598 est signée la paix de Vervins entre la France et l'Espagne. Après plusieurs décennies de guerres civiles, la France connaît enfin la paix.

Le mariage

Henri IV approche de la cinquantaine et n'a toujours pas d'héritier légitime. Depuis quelques années, la belle Gabrielle d'Estrée partage son lit mais la dame n'a pas assez de noblesse pour prétendre à devenir reine. Depuis le sacre du roi, Gabrielle se comporte en première dame de France et est l'objet de la dévotion des courtisans. Sa mort assez brutale en 1599, permet à Henri de chercher une épouse d'une plus grande qualité. En décembre 1599, il obtient l'annulation de son mariage avec la reine Marguerite, et épouse, à Lyon, le 17 décembre 1600, Marie de Médicis (26 avril 1573 - 3 juillet 1642), fille de François de Médicis grand-duc de Toscane et de Jeanne de Habsbourg. Ils eurent six enfants :

Louis XIII (27 septembre 1601 - 14 mai 1643) Élisabeth de France (22 novembre 1602 - 6 octobre 1644), épouse Philippe IV roi d'Espagne le 25 novembre 1615 à Bordeaux Christine Marie (10 février 1606 - 27 décembre 1663), épouse Victor-Amédée Ier de Savoie (1587 - 1637) le 10 février 1619 à Paris Nicolas Henri (13 avril 1607 - 17 novembre 1611), 1er duc d'Orléans Gaston de France (25 avril 1608 - 2 février 1660)

Henriette de France (25 novembre 1609 - 10 septembre 1669), épouse Charles Ier d'Angleterre le 13 juin 1625, à la Cathédrale de Cantorbéry.

Henri IV eut également 11 enfants illégitimes :

Trois avec sa maîtresse Gabrielle d'Estrée : César (1594 - 1665), duc de Vendôme. Catherine Henriette (1596 - 1663), dite Mademoiselle de Vendôme, mariée à Charles II de Lorraine, duc d'Elbeuf. Alexandre (1598 - 1629), dit le Chevalier de Vendôme

Trois également avec Catherine Henriette de Balzac d'Entragues :

Un fils, né en 1600, dont le nom nous est inconnu Gaston-Henri (1601-1682), évêque de Metz Gabrielle-Angélique (1602-1627), mademoiselle de Verneuil

Un seul avec Jacqueline de Bueil :

Antoine de Bourbon (1607-1632), comte de Moret

Deux avec Charlotte des Essarts :

Jeanne-Baptiste de Bourbon (1608-1670), abbesse de Fontevrault.Marie Henriette (1608-1629), abbesse de Chelles

Reconstruction et pacification du royaume

Henri IV s'appuie, pour gouverner, sur des ministres et conseillers compétents comme Sully et Barthélemy de Laffemas. Les années de paix permettent de renflouer les caisses. Henri IV fait construire la grande galerie du Louvre qui relie le palais aux Tuileries. Il met en place une politique d'urbanisme moderne. Il poursuit ainsi la construction du Pont Neuf commencé sous son prédécesseur. Il fait bâtir à Paris deux nouvelles places, la place Royale (aujourd'hui Place des Vosges) et la place Dauphine.

Son règne voit le soulèvement massif des paysans dans le centre du pays et le roi doit intervenir à la tête de son armée. En 1601, il intervient également contre le duc de Savoie qui pendant les guerres de religion s'était permis de prendre possession de la Bresse et du Bugey. Après l'avoir remis à sa place, Henri IV doit faire face à plusieurs complots dirigés depuis l'Espagne et la Savoie. Il fait ainsi exécuter le duc de Biron et embastiller le duc d'Angoulème, le dernier des Valois.

Pour rassurer les anciens partisans de la Ligue, Henri IV favorise également l'entrée en France des jésuites qui pendant la guerre avaient appelé à l'assassinat du roi, crée une « caisse des conversions » en 1598. Il se réconcilie avec le duc de Lorraine Charles III et marie avec le fils de celui-ci, sa sœur Catherine de Bourbon.

Petit à petit, la France doit être remise en état. La production agricole retrouve son niveau de 1560 en 1610. Le désir de paix est unanime : il favorise la mise en place de l’édit de Nantes, la reconstruction, dans le Languedoc et le Nord de la France, a un effet d’entraînement sur toute l’économie.

La société reste cependant violente : les soldats congédiés forment des bandes organisées militairement qui écument les campagnes, et qui doivent être poursuivies militairement pour disparaître progressivement dans les années 1600. La noblesse reste elle aussi violente : 4000 morts par duel en 1607, les enlèvements de jeunes filles à marier provoquent des guerres privées, où là aussi le roi doit intervenir.

Fin de règne amère

La fin du règne d'Henri IV est marquée par les tensions avec les Habsbourg et la reprise de la guerre contre l'Espagne. Henri IV intervient dans la querelle qui oppose l'empereur de confession catholique aux princes allemands protestants qu'il soutient, dans la succession de Clèves et de Juliers. La fuite du prince de Condé en 1609 à la cour de l'infante Isabelle ravive les tensions entre Paris et Bruxelles. Henri IV estime son armée prête à reprendre le conflit qui s'était arrêté dix ans plus tôt.

Le déclenchement d'une guerre européenne, ne plait ni au pape soucieux de la paix entre princes chrétiens, ni aux sujets français inquiets de leur tranquillité. En désaccord avec le roi, les prêtres catholiques ressortent leurs sermons virulents qui ravivent les anciens esprits dérangés de la Ligue. Le roi voit également un parti qui s'oppose à sa politique au sein même de l'entourage de la reine. Le roi est dans une position fragile qui n'est pas seulement le fait des catholiques, puisque les protestants cherchent à maintenir en dépit de l'édit de Nantes leurs privilèges politiques.

Tout en préparant la guerre, on s'apprête au couronnement officiel de la reine à Saint-Denis qui se déroule le 13 mai 1610. Le lendemain, Henri IV meurt assassiné par Ravaillac. Il est enterré à la basilique Saint-Denis. Son fils aîné Louis (Louis XIII), âgé de neuf ans, lui succède, sous la régence de sa mère la reine Marie de Médicis.

La Légende du bon roi Henri

C'est au XVIIIe siècle que s'est développée la légende du bon roi Henri qui est devenue si populaire qu'elle en est restée une image d'Épinal. En l'honneur d'Henri IV, Voltaire écrit en 1728 un poème intitulé La Henriade.

Malgré cette image positive, son tombeau de Saint-Denis n'échappe pas à la profanation en 1793, due à la haine des symboles monarchiques sous la Révolution française. La Convention avait ordonné l'ouverture de toutes les tombes royales pour en extraire les métaux. Le corps d'Henri IV est le seul de tous les rois à être trouvé dans un excellent état de conservation. Il est exposé aux passants, debout, durant quelques jours. Les dépouilles royales sont ensuite jetées, pêle-mêle, dans une fosse commune au nord de la basilique. Louis XVIII ordonnera leur exhumation et leur retour dans la crypte, où elles se trouvent aujourd'hui.

Dès 1814, on pense à rétablir la statue équestre du roi détruite sous la Révolution. Fondue en 1818, la nouvelle statue équestre a été réalisée à partir du bronze de la statue de Napoléon de la colonne Vendôme. Le siècle romantique pérennise la légende d'un roi galant et bonhomme, jouant à quatre pattes avec ses enfants.

Le château de Pau continue de cultiver la légende du bon roi Henri. On peut encore y voir son berceau fait d'une coquille de tortue de mer. C'est dans la tradition béarnaise que son premier baptême se fit : ses lèvres furent humectées de vin de Jurançon et frottées d'ail, ceci pour lui donner force et vigueur. Son surnom de « Vert-galant », qu'il doit à son ardeur envers ses nombreuses maîtresses, semble confirmer cela.

Plus récemment, l'historiographie contemporaine a rétabli l'image d'un roi qui ne fut pas toujours apprécié par ses sujets et qui eut beaucoup de mal à faire accepter sa politique. Avant d'être aimé du peuple, Henri IV fut l'un des rois les plus détestés, son effigie brûlé et son nom associé au diable. A cause du martèlement quotidien des prêtres ligueurs durant la dernière guerre de religion, on compte douze tentatives d’assassinat contre Henri IV, dont Jean Châtel en 1594 et Pierre Barrière à Orléans. Son assassinat est même vécu par certain comme une délivrance, au point qu'une rumeur d'une nouvelle Saint-Barthélémy se répand durant l'été 1610. La popularité croissante du roi peut tenir à son attitude lors des sièges : il veille à ce que les villes prises ne soient pas pillées, et leurs habitants épargnés (et ce, dès le siège de Cahors en 1580). Il se montre magnanime également avec ses anciens ennemis ligueurs, notamment après la reddition de Paris. Il préfère acheter les ralliements, que faire la guerre pour conquérir son royaume. L'historiographie contemporaine a également confirmé l'attachement réel du roi pour le catholicisme après sa conversion, malgré un recul marqué à l'égard des dogmes religieux qu'ils soient catholiques ou protestants.

On fit dire à Henri IV de nombreuses choses, parfois à tort ou à raison :

J'ai le bras armé et le cul sur la selle.

Je veux qu'il n'y ait si pauvre paysan en mon royaume qu'il n'ait tous les dimanches sa poule au pot.

Paris vaut bien une messe. (lors de sa conversion)

Ralliez-vous à mon panache blanc. (lors de la bataille d'Ivry)